请先登录即刻领取更多优惠

第三方账号登录

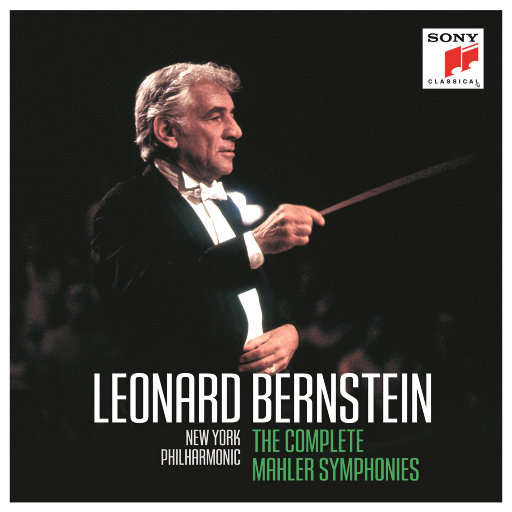

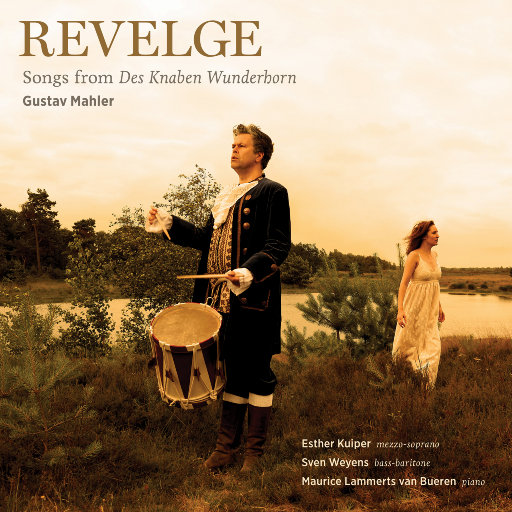

马勒

古斯塔夫·马勒 (Gustav Mahler,1860年7月7日—1911年5月18日),出生于波希米亚的卡里什特,毕业于维也纳音乐学院,杰出的奥地利作曲家及指挥家。 1885在莱比锡指挥门德尔松的清唱剧《圣·保罗》获得巨大的成功,后被聘为布拉格歌剧院指挥。还曾在莱比锡、布达佩斯、维也纳等地歌剧院任指挥,遂成为当代最伟大的指挥之一,是现代音乐会演出模式的缔造者。代表作有交响乐《巨人》、《复活》和《大地之歌》等等。

全选

| 曲目 | 专辑 | 格式 | 时长 | 价格 | 试听 |

|---|

全选

全选

全选