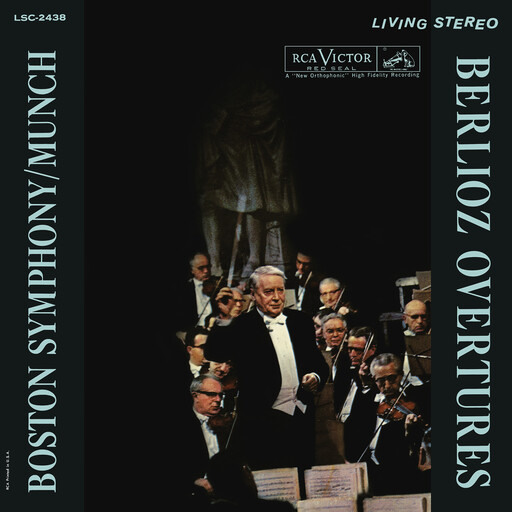

Charles Munch

明希(Charles Munch 1891-1968),法国指挥家,自幼随身为小提琴家的父亲学小提琴,后入斯特拉斯堡音乐学院,随普菲茨纳学作曲。毕业后到柏林,拜著名小提琴演奏家弗莱什为师,一次大战结束后,回母校任小提琴教授,同时担任斯特拉斯堡乐团的首席小提琴。1925年后任莱比锡音乐学院小提琴教授,格万特豪斯乐团首席小提琴。1932年在巴黎首次登台指挥,开始指挥生涯。1938年起任巴黎音乐学院乐团常任指挥,1949年接替库塞维茨基,任波士顿交响乐团常任指挥,直至1962年,1951-1962年任伯克郡音乐节的音乐指导,1962年辞去波士顿交响乐团职务后回欧洲,1967年起任巴黎管弦乐团指导与常任指挥,直至1968年在该团巡回演出时逝世。明希德指挥风格追求自然、柔和与精致,在和谐的韵律中体现丰富的表情变化,雅致而耐人寻味。小泽征尔对他的评介是:“出神入化的管弦乐色彩控制能力”、“能将音乐色彩精雕细磨得闪闪发光”。他是“法国音乐指挥权威”,尤其是柏辽兹与拉威尔作品的权威诠释者。

全选

|

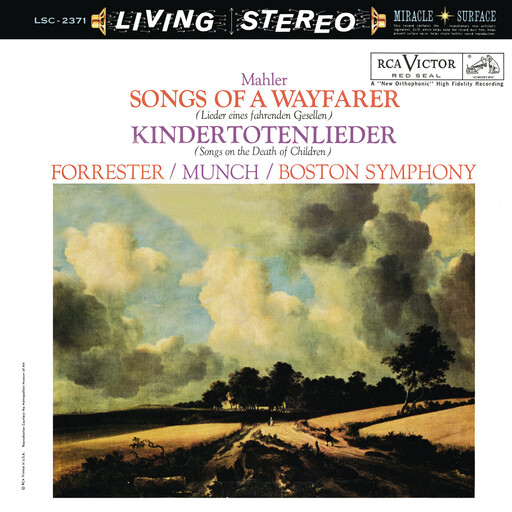

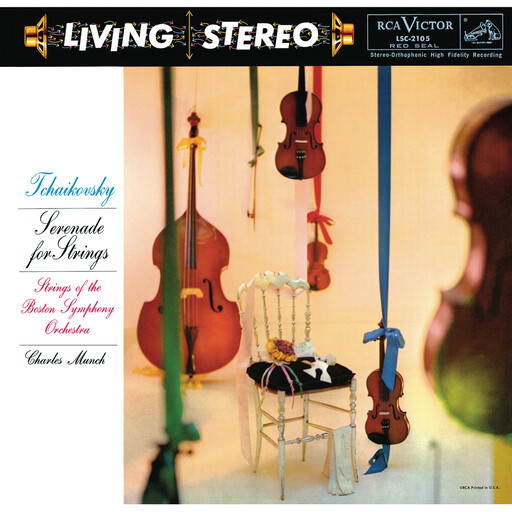

Hi-Res | FLAC | 192kHz/24bit

5首单曲

|

¥168.00 | |

|

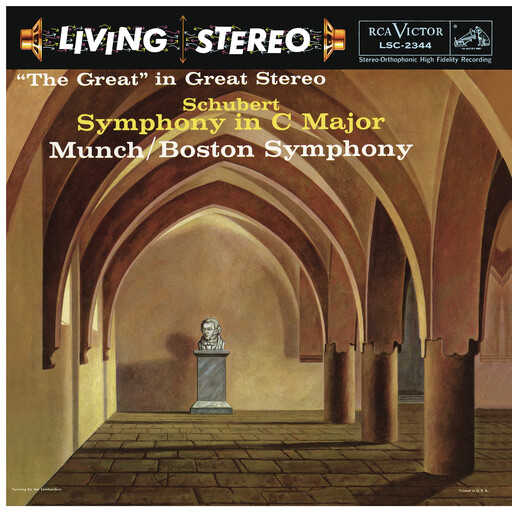

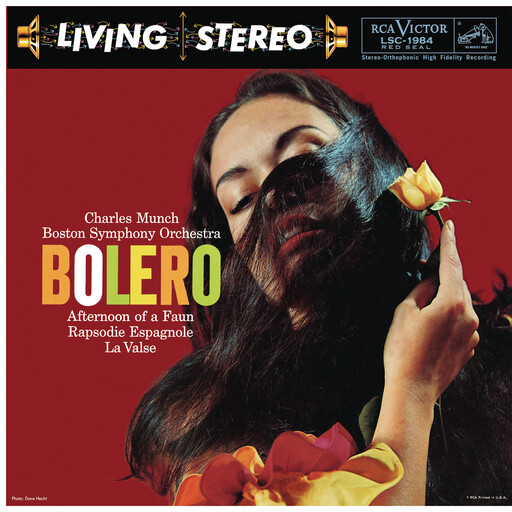

Hi-Res | FLAC | 192kHz/24bit

4首单曲

|

¥168.00 | |

|

FLAC | 44.1kHz/16bit

4首单曲

|

¥78.00 | |

|

FLAC | 44.1kHz/16bit

5首单曲

|

¥78.00 | |

|

FLAC | 44.1kHz/16bit

7首单曲

|

¥78.00 | |

|

FLAC | 44.1kHz/16bit

23首单曲

|

¥78.00 | |

|

FLAC | 44.1kHz/16bit

5首单曲

|

¥78.00 | |

|

FLAC | 44.1kHz/16bit

5首单曲

|

¥78.00 | |

|

FLAC | 44.1kHz/16bit

5首单曲

|

¥78.00 | |

|

FLAC | 44.1kHz/16bit

9首单曲

|

¥78.00 | |

|

FLAC | 44.1kHz/16bit

4首单曲

|

¥78.00 | |

|

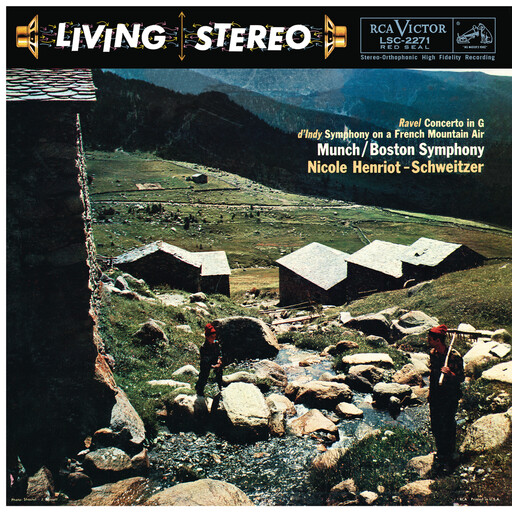

Ravel: Piano Concerto in G Major, M. 83 - d'Indy: Symphonie sur un chant montagnard francais, Op. 25

FLAC | 44.1kHz/16bit

6首单曲

|

¥78.00 | |

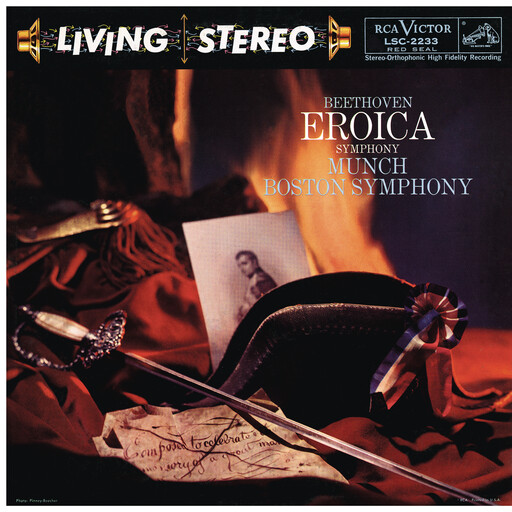

|

FLAC | 44.1kHz/16bit

4首单曲

|

¥78.00 | |

|

FLAC | 44.1kHz/16bit

7首单曲

|

¥78.00 | |

|

FLAC | 44.1kHz/16bit

7首单曲

|

¥78.00 |

全选